PHOTOGRAPHIE Hardy Müller

Er bringt es an diesem Tag zu Ende, ein letzter Schnitt, rasch, ohne Schmerzen, so hat er es sich vorgenommen. Anton Tittl steigt aus dem Führerhaus des Lkw, blickt um sich und sieht, dass es hier so einfach nicht gehen wird Es ist der 12. August 2010. Der Viehhändler steht auf dem Hof der Familie Breuninger in Steinbach, einem Dorf im baden-württembergischen Hohenlohe, und niemand ist da, um ihn zu empfangen. Schotter knackt unter seinen Füßen. Er schaut zum Stall, zum Wohnhaus, wartet. "Wollt ihr nicht rauskommen?", ruft er nach einigen Minuten. Die Laderampe seines Lkw hat Tittl geöffnet, Seile und Schlingen hängen bereit. "Das ist komisch", murmelt er. Vor einer halben Stunde hatte er am Telefon Bescheid gegeben, dass er käme. Sie sagten, sie seien soweit. Heute ist der Tag, an dem die Breuningers nach Jahrhunderten aufhören, Milchbauern zu sein. Sie geben auf, was sie immer waren. Tittl soll die letzten fünf Kühe zum Schlachthof fahren. "Wo steckt ihr?!", ruft der Viehhändler gegen die Wände. Er wird allmählich unruhig. Der Hof bleibt stumm. Lange hat sich Familie Breuninger auf diesen Moment vorbereitet, über Jahre hinweg, jeder auf seine Weise. Hinter den braunen Vorhängen des Studierzimmers unternimmt Rolf, der Sohn, 49, immer neue Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die zu nichts führen. Schreibt sich nebenher für ein Fernstudium ein. Er träumt von einem zweiten Berufsleben. Lässt auf die Dächer Solaranlagen bauen, in der Hoffnung, das fehlende Milchgeld auszugleichen. Er liest abends nach dem Melken und morgens davor. Er liest und liest. Vater Erwin, 83, "der Chef", ist noch bitterer geworden, er flucht mit jedem Satz, über Kühe und die Politik, doch gerät das Fluchen mit der Zeit zum Stöhnen. Er würde gern, er kann nicht mehr. Aber es gibt Tage, da gesteht er das niemandem ein, sich selbst am wenigsten. Das Gewicht beider Männer trägt Anneliese, 73, das Familienmitglied mit dem herzlichsten Lachen, die bangt, um Geld und Zukunft, doch darüber wenig redet. Sie ist die Taktgeberin der Familie, unterteilt den Tag in Essens- und Melkzeiten, regelt die Finanzen, sie gibt den Kühen ihre Namen. Wenn die Männer über das Aufhören diskutieren, wendet sie sich ab. "Ich kann`s nicht mehr hören." Anneliese leidet am meisten. Ein Jahr lang haben der Autor und der Fotograf dieser Reportage die Familie durch ihre letzte Saison begleitet. "Was kommt ihr zu uns", fragte Rolf Breuninger beim ersten Besuch. "Hier passiert nicht viel." Das Höfesterben wütet in den Dörfern wie in Europa seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr. Tausendfach verschwinden sie, zuvorderst die Milchbauern, die einstigen Könige der Dörfer. Nun zählen viele von ihnen zu den Armutsfamilien, so drastisch kippten die Marktpreise. Zeitweise ist die Milch billiger als Gülle. Über das Land tobt die große Flurbereinigung der Globalisierung. In den letzten 16 Jahren ging die Zahl der deutschen Milchbetriebe von 186 000 auf heute 93 500 zurück. Jeden Tag geben derzeit im Schnitt elf Höfe auf. Mit ihnen fallen die Dörfer, wandern die Einwohner ab, weil die Arbeitsplätze fehlen. Nicht nur im Osten, sondern auch in Westdeutschland schrumpft in der Hälfte der Regionen die Bevölkerung, schließen Arztpraxen, Läden und Gaststätten. Drei Millionen Menschen sind seit der Wiedervereinigung in die Städte übergesiedelt. Die Provinz ist im Niedergang. Das Land in Auflösung. Rolf, der Sohn, hatte den Anfang gemacht, das wird nicht mehr, hatte er gesagt. Es war der 8. November 2008, die Familie saß am Mittagstisch, der Literpreis lag bei 31,15 Cent, neun Cent unter ihren Produktionskosten. Am Vortag hatte der Bundesrat in Berlin abgelehnt, die Milchbauern national zu stützen. Der Sohn berichtete von Marktprognosen der Agrarfachzeitschriften, die für die nächsten Jahre von weiter sinkenden Preisen ausgingen. Er hatte überlegt, den Hof auf Bio umzustellen. Dafür hätte er wesentlich mehr Fläche pachten müssen, aber die gibt es in der Gegend nicht. Also schlug er der Familie vor, den Stall mit den 36 Kühen stillzulegen, ein neues Leben zu beginnen, eines ohne dieses Schinden für einen Hungerlohn. Eines mit freien Wochenenden. "Ich möchte nicht mehr", sagte Rolf. In manchen Jahren bleibt dem Familienbetrieb nur ein Gewinn von 350 Euro. "Eine gottserbärmliche Quälerei. Sie schlaucht mich", sagte sein Vater. "Ich will auch einmal zu den normalen Leuten gehören", meinte die Mutter. Es wurde an diesem Tag beschlossen. Von nun an werden keine neuen Kühe gekauft, die alten nur noch abgemolken. Letztmals mähen Breuningers im Sommer 2009 ihre Wiesen, fahren das Heu ein, im Herbst machen sie sie zu Äckern. Zum ersten Mal überhaupt. Die Talsenke, in der ihr Hof liegt, die jahrhundertelang grün war, färbt sich braun. Die Erde, die nie umgegraben wurde, lässt sich nur behutsam pflügen. Eine schmale Furche ist es zunächst, die Rolf im November 2009 mitten in den Wiesenhang zieht. Selbstversunken sitzt er hinterm Steuer des Traktors, der Milchpreis ist mittlerweile auf 29,75 Cent gefallen. Die Spur, die er ins Gras pflügt, die breiter und breiter wird, sieht aus wie ein Riss. Als würde die Landschaft entzweigebrochen. Im Nebenerwerb will er hier künftig Getreide pflanzen. Er sieht beim Pflügen das ganze Dorf, acht Höfe an einem Bach, Wohnhäuser, die sich an Scheunen schmiegen, überragt von hölzernen Silotürmen, viele von ihnen schief, weil längst nicht mehr gebraucht. Seit die Breuningers in den 70er-Jahren in einen geduckten Neubau gezogen sind, steht das alte Wohnhaus leer, der prächtigste Bau des Dorfes, Prunkfassade, 19. Jahrhundert, ein Palast. Zwischen den Stockwerken brechen die Decken durch. Ihr Hof war der größte in Steinbach, nach und nach hat sich das Leben aus ihm zurückgezogen, Gebäude um Gebäude, aus Scheunen, Ställen, Silos. Die Breuningers leben in einer toten Hülle, einer Welt, die jeden Sinn entbehrt. |

|

|

|

||

Die Neonröhre flackert und verlischt, flackert erneut und wirft gleißendes Weiß auf Kühltank und Melkmaschinen. Die Arbeit beginnt ohne Worte. Anneliese sieht nach den Kälbern, so, wie sie es in den letzten 60 Jahren getan hat. Vater und Sohn drücken sich je ein Melkgestänge an den Körper. Rolf kümmert sich um die schwierigeren Tiere, die angekettet gerne mal auskeilen, kniet unter ihnen, massiert die Zitzen, stützt den Kopf an ihren Bäuchen. Melken ist Nahkampf, zweimal täglich, ein hartes Schieben und Drängen. Es spritzt zwischen den Tierleibern, der Urin in Sturzbächen, ausquellender Kot und Milch, wenn die Saugstutzen nicht glatt aufsitzen. Zu diesem Zeitpunkt besitzen Breuningers noch 29 Kühe, das sind sieben weniger als vor einem Jahr. Ihre Zahl verringert Rolf nur allmählich, das letzte Heu will er verfüttern, die letzten Kälber geboren bekommen. Die Sparsamkeit bewahrt er sich bis zum Schluss. Das ist die eine Wahrheit. Die andere ist, die Breningers sehnen das Ende nicht herbei. Er sei ein völlig untypischer Bauer, sagt Rolf beim Frühstück, das Anneliese ihnen nach dem Melken bereitet. "Ich habe keine Schulden." Er hat auch keine Ersparnisse. Ein Großteil der Rücklagen von 30 Jahren Arbeit stecken in einer Investitionsruine hinterm Hof, einem Betonfundament mit Güllegrube. Hier hatte Rolf in den Jahren, als er noch Hoffnung hatte, einen modernen Stall für 60 Kühe bauen wollen. "Unser alter Stall ist ja nicht mehr zeitgemäß", ist ihm klar. Er hätte die Kettenhaltung abgeschafft, den Tieren zu mehr Luft und Licht verholfen. Für 80 000 Euro hatte er zusätzliche Milchquoten erworben, so berieten ihn die Landwirtschaftsämter, doch dann brachen 2008 unvermittelt die Preise um fast 50 Prozent ein. "Das war vielleicht der größte Fehler meines Lebens, nicht früher mit der Milch Schluss gemacht zu haben." Die Rechnung hatte sich umgekehrt. Mehr Milch, mehr Verluste. Nach dem Entscheidung aufzugeben bleibt das Geld der Familie im Boden ihres Hofes begraben. "Jetzt ist Ruhe!", zischt Anneliese um 7 Uhr 50 dazwischen. Im Radio bringen sie das Wetter. Das ist für Bauern immer noch so wichtig wie für Fondsmanager der Börsenbericht.

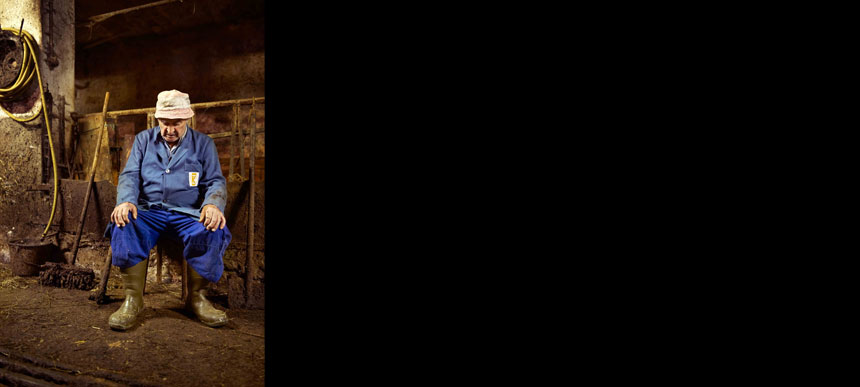

Die Wochen vergehen, die Nebel schließen sich nun häufiger ums Dorf, erster Schnee fällt. Nur der Trampelpfad vom Wohnhaus zum Stall bleibt nicht weiß, die Nabelschnur zwischen Bauern und Kühen. Erwin flucht, so glatt ist es auf dem Hof. Anfang Dezember rutscht der 83-Jährige beim Misten im Stall aus. Er verstaucht sich den Knöchel und schlägt sich die Lippen auf. Eine Kuh kalbt, doch stirbt das Junge zehn Tage später an Lungenentzündung. Für Rolf, der immer an die Kühe gebunden war, mehren sich die Dinge, die er zum ersten Mal im Leben tut. Er ist weltoffen und neugierig, doch nie hat er es bis Stuttgart geschafft. Es wäre nach dem Ende der Milchwirtschaft an der Zeit, eine Frau kennenzulernen, überlegt Rolf. Für Landwirtschaft sollte sie natürlich ein gewisses Interesse haben. Er grübelt untertags oft, wie er das am besten anstellen soll. "Vergiss nicht, mich danach anzurufen", bittet ihn Ende Januar Anneliese, als er mit der Kuh Henry vom Hof fährt. Die ist weiblich, aber nach ihrem Vorbesitzer benannt. Die besten Tiere, die nicht im Schlachthof enden sollen, bringt er zur großen Rinderversteigerung im 20 Kilometer entfernten Ilshofen. Bisher hatte er dort immer nur gekauft, jetzt will er verkaufen. Die Faust um die Leine zieht er "Henry" in einen Tempel der Subventionswirtschaft, die "Hohenlohe Arena" mit ihren riesigen Hallen für bis zu 3000 Zuschauer. Der Züchterverband der baden-württembergischen Rinderunion hat sie vor vier Jahren für acht Millionen Euro auf die grüne Wiese gebaut. Drei Millionen bezuschusste das Land. "Die waren damals von viel zu hohen Tierzahlen ausgegangen", sagt Rolf. Er reiht sich nervös in die Schlange der Verkäufer ein, mit Wollmütze und dem blütenreinen Blaumann, den ihm Mutter mitgab. Kuh für Kuh, Los um Los, rückt er in der Schlange auf, die Stimme des Auktionators hallt immer lauter herüber. Fahrig leitet er das Tier durch das Rund, rennt fast dabei. "Brav, brav", flüstert er und macht sich und Henry Mut. Der Auktionator sagt sie an, Fleckviehkuh 83 aus einem Aufgabebetrieb. Die Arena, erkennt Rolf, ist fast leer. In den Rängen nur 40, 50 Landwirte mit Bietertafeln. Da ahnt er das Ergebnis schon. "Es waren zu wenig", klagt Rolf später am Esstisch. Die Mutter stützt das Kinn auf beide Arme. Zwar war Henry auf der Auktion die Kuh mit der höchsten Tagesmilchleistung, 41,2 Liter, dafür aber zu mager. Keiner hat für sie geboten. Der Versteigerer fing bei 1300 Euro an und ging bis 1000 Euro runter. "Da habe ich das abgebrochen", erzählt der Sohn. "Unter Wert gebe ich sie nicht her." Henry steht wieder in seiner Bucht. Die Familie macht Pause vom Aufhören, es wird sonst ungemütlich im Stall, sagen sie. Ohne Kühe frieren dort bei der Kälte die Wasserleitungen ein. "Was wird werden?", sagt Erwin, als er an einem dieser Wintertage bei seiner Frau in der Küche sitzt. "Ich brauch's. Der Körper ist es gewöhnt. Was soll ich dann machen?" Er verzieht das Gesicht. "Spazierengehen?!"

Der Milchfluss der Familie versiegt, er erschöpft sich im unteren Drittel der Kühlwanne. Alle zwei Tage fährt das "Milchauto" der Hohenloher Molkerei heran. Schon Stunden vorher legt Rolf das Absaugrohr zum Hof hinaus, Anneliese schaut sich in der Küche immer wieder unwillkürlich nach der Straße um. Den Tankwagen erkennt sie von weitem an seinem Klang. Doch der Fahrer ist kaum ausgestiegen, da steigt er wieder ein. So wenig ist mittlerweile bei Breuningers zu holen. Sie wissen nicht, was sie für ihre Milch bekommen, es gibt keinen Preis, den erfahren sie erst einen Monat später von der Molkerei. Das ist das System, vertraglich festgeschrieben: Der Bauer verpflichtet sich, alles zu liefern, die Molkerei verpflichtet sich, alles abzunehmen. Egal zu welchen Konditionen. Die Molkerei zu wechseln bringt nichts, denn alle machen es so. Wenn es um die Kuh geht, schlägt der Kapitalismus groteske Kapriolen. Der Weg der Milch führt in Deutschland von 93 500 Bauern zu 110 Molkereien, die sie zu 60 Prozent an fünf Discounterketten liefern. Die diktieren die Preise, schwelgen im Überangebot. So ersaufen die Bauern in ihrer Milchproduktion. 1984 versuchte die EU, die Mengen mit Quoten einzufrieren. Noch immer aber gestattete man den Bauern weit über Bedarf zu produzieren, der Preis ist seither um ein Drittel gefallen. Ihr müsst wachsen, effizienter werden, riet die Politik deshalb den Landwirten, und das taten sie. Mit der Folge, dass sie noch mehr Milch lieferten. Niemals zuvor erzeugten sie so viel wie im Jahr 2009. Ihre Kühe züchteten sie zu "Turbo-Kühen", die 35 Prozent mehr Milch geben als vor 40 Jahren. Den Stoffwechsel der Tiere jagten sie doppelt so hoch wie bei einem Hochleistungssportler. Natürliches Wiesenfutter lässt sie ins Koma fallen, sie brauchen Kraftfutter, ständig. Ihre Klauen zerbrechen unter dem Gewicht, die Gelenke entzünden sich. Blieben Kühe früher nicht selten acht Jahre beim Bauern, enden die "Turbos" oft schon nach zweieinhalb Jahren im Schlachthof. Sie sind ausgelaugt. Das Euter ist ihnen ein Parasit geworden. Das Radio im Esszimmer kündigt den Frühling an, der Milchpreis liegt im April bei 27,15 Cent, Rolf verbringt viel Zeit im Studierzimmer. Er schreibt Bewerbungen. "Ich bin jetzt auf dem freien Arbeitsmarkt", sagt er mit seinen 49 Jahren. Es hört sich trotzig an. Er beugt sich über Fernstudienpapiere, Betriebswirtschaft und Marketing, ein Pensum von 2000 Seiten. Wie schwierig es sei, nur mit Hilfe von Emails zu lernen, seufzt er. Letzte Woche hatte er den Miststreuer ausgeschrieben, 5000 Euro, halber Neupreis, drei Interessenten waren da. Keiner kaufte, einer wand sich, er müsse noch seine Frau fragen. Der Nachbar, auch ein Milchbauer, ist gestorben, erzählt Anneliese beim Mittagessen. Wer von ihnen auf die Leich wolle? Rolf und Erwin schütteln die Köpfe, also bleibt es allein an ihr, zu gehen. Das Dorf ist wie viele Bauerndörfer. In der Krise scheint jeder mit jedem zerstritten.

Neun Kühe sind noch im Stall, schon leben fast mehr Katzen dort. "Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll", steckt Rolf die Mistgabel ins Stroh. So etwas gab es noch nie. Das Melken und Füttern, wofür sie früher vier Stunden brauchten, hat sich nun in einer halben Stunde erledigt. Die Breuningers sehen sich plötzlich in neuer Gesellschaft: der Langeweile. Rolf füllt eine Grube mit Schotter auf, fällt dabei hinein, die Hüfte ist bei ihm nicht mehr gut. "Zu was?", fragt ihn mürrisch der Vater, der ihn beim Malochen betrachtet. "Damit wir hier besser wenden können", keucht Rolf. "Das ging doch bisher auch", sagt der Vater. "Herrnei, warum begreifst du das nicht!", raunzt der Sohn. Eine Symbiose löst sich auf. Wie er die Kühe zog, zogen ihn die Kühe. Der Rücken schmerzt ihn, als er im Esszimmer wenig später einem Milchbauern aus einem Nachbardorf gegenüber sitzt. "Du, horch", bekennt der Mann, ergraut, gebeugt, im Stall noch 20 Tiere, "ich höre auch auf." Er will Rat, wie er die Betriebsauflösung angehen soll. Einen Stapel Antragsformulare hat er mitgebracht. "Dass es so weit kommen konnte", sagt er und knetet am Tisch die Hände. Er hat Schulden, die Kinder wollen den Hof nicht übernehmen. "Du kannst nicht ewig gegen den Strom schwimmen", sagt er, "irgendwann versäufst du." Die Milch verschwindet aus den Dörfern, bald ist sie auf dem Land nur eine romantische Erinnerung. Die Zahl der Höfe schrumpft in den nächsten Jahren abermals um die Hälfte, prognostizieren Molkereien und Verbände. Wenn 2015 die EU-Quoten auslaufen und alle Mengenbegrenzungen, werden die Preise weiter sinken. Die Marktmächte sind entfesselt, sie lassen die Milch vollends zu einem Industriesubstrat verkümmern. Höfe werden zu Melkfabriken. Die Lebensmittelkonzerne drängen auf noch größere Betriebsgrößen mit Tausenden von Tieren. Die Forschung macht das Produkt länger haltbar, als ESL-Milch besser handelbar und als Pulver gut zu verschiffen, nach überall hin, von überall her. Die Milch wird eins mit den großen Warenströmen, die unaufhörlich den Planeten umfließen. Der Tag kommt, an dem alles restliche Futter verfüttert ist, alle Kälber geboren sind, es kein Hinauszögern mehr gibt. Vier Kühe und ein Kalb stehen am 12. August im Stall. Zu zweit gehen Vater und Sohn ein letztes Mal zum Melken. Es dauert fünf Minuten. Der Sohn sieht sich zum Vater um. "Hast du die schon?", zeigt er auf die Kuh vor ihm. "Ha, ja", murmelt der Vater. Für einen Moment schweigen sie. "So, das war`s dann", sagt Rolf und verlässt den Stall. Die Mutter steht zur Mittagszeit im Esszimmer und wartet auf die Ankunft des Viehhändlers Anton Tittl. "Wir haben Erwin aufs Feld geschickt", sagt sie. "Er soll nicht dabei sein, wenn es passiert." Durch das Fenster beobachtet Anneliese, wie ihr Mann nach dem Melken noch einmal zu den Kühen geht. Um Abschied zu nehmen. Anneliese fasst sich ans Kinn, beginnt plötzlich zu weinen. Flüchtet sich in Küchenarbeit, räumt Töpfe um, sortiert die Speisekammer neu. Sie sieht, wie ihr Sohn über den Hof zum Wohnhaus läuft, um sein Mittagessen zu holen. "Das darf er nicht sehen", schluchzt sie, "der versteht das nicht." Hastig trocknet sie die Augen mit einem Geschirrtuch. "Was ist Mutter?", fragt Rolf, als er am Tisch sitzt. "Bist du krank?" "Ich fühl mich grad nicht wohl", sagt sie und geht. Laut ruft ihr Rolf hinterher. "Jetzt mach doch wegen den Viechern kein Drama!" Als Tittl einige Minuten später mit seinem Transporter auf den Hof rollt, ist niemand da. Erwin arbeitet zur Ablenkung draußen auf dem Feld. Anneliese steht hinter den Gardinen und reagiert nicht auf Tittls Rufe. Sie telefoniert mit ihrer Tochter im Nachbarort und bittet sie zu kommen. Der Rolf bleibt verschollen, schließlich taucht er von irgendwoher auf, ausdruckslos. Mit dem Viehhändler leert er den Stall. "Ganz langsam. Wir haben Zeit", sagt Tittl beim Treiben und beruhigt den Bauern wie das Vieh. 50 Milchbetriebe hat er in den letzten Jahren abgewickelt. Er fährt vom Hof, biegt ab zum Schlachthof, und Anneliese schaut ihm nach, bis er auf der Dorfstraße verschwindet. "Die Tiere gehen zuerst", sagt sie später beim Kaffee. "Und bald gehen wir." Am Abend, gegen halb sechs, will Erwin wie immer in den Stall, um die Kühe zu melken.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PHOTOGRAPHIE |